歯周病で細菌感染や炎症により疼痛や腫脹が生じている場合には、まずは内科療法による症状緩和が必要です。

しかし内科療法で一時的に症状が緩和しても、原因治療を行わなければ、再発してしまうことはもちろん、

放置すれば歯周病はさらに進行してしまいます。犬の歯周病の原因治療は、全身麻酔管理下で行う必要があります。

動物病院における犬の歯周病治療例では、すでに進行してしまっている重症患者を治療する例が多いのが現状です。

しかし本来は、歯周病が軽度なうちに治療を実施してあげるほうが好ましいということは言うまでもありません、

処置も治療費も、負担が軽くなるからです。治療後のホームケアによる維持もしやすいでしょう。

重症化した歯周病の治療では、行う処置は口腔外科の範疇であり、手厚い支持療法を要します。

そのため処置も治療費も、負担が大きくなります。また治療後のホームケアによる維持も大変です。

トップページ > 犬の歯周病治療

▋ 歯周病の進行

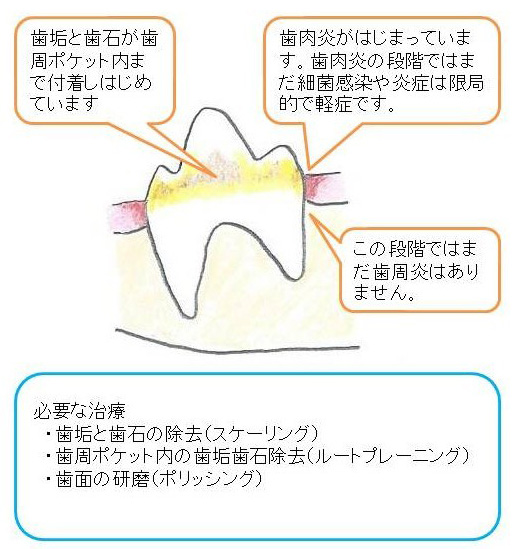

- 1.歯磨きなどのホームケアを怠ると、歯の表面に歯垢や歯石が付着してきます。やがて歯周ポケット(歯と歯肉の隙間)にも歯垢や歯石が付着し、ポケット内に細菌が増殖して歯肉炎が起きます。歯肉炎の段階ではまだ細菌感染や炎症は限局的で軽症です。

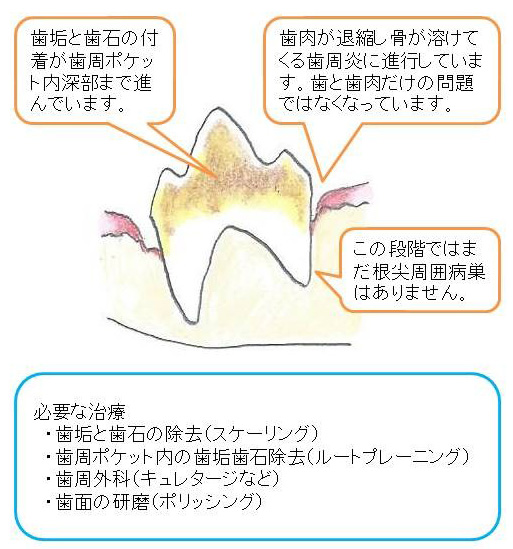

- 2.さらに進行すると、歯根周囲の骨にも細菌感染や炎症が及び、歯肉が退縮し骨が溶けてくる歯周炎に進行します。歯周炎までくると、歯と歯肉だけの問題ではなくなります。

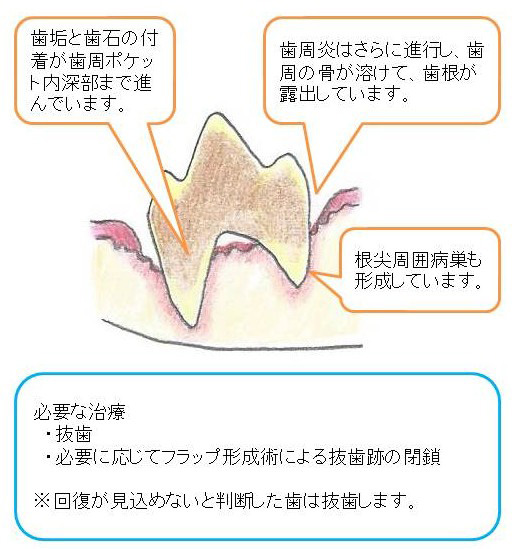

- 3.犬の歯根はかなり深いため、放置していると歯周病が重症化します。ついには歯根深部まで細菌感染と炎症が及び、根尖周囲病巣を形成します(歯根尖端周囲の骨を溶かしてしまいます)。

歯根が深い部位の根尖周囲病巣が悪化すると、下記のような様々な問題を引き起こします。

- 歯瘻:上顎の歯根周囲の細菌感染で、骨が溶けて頬や眼の下に穴が開きます。

- 口鼻瘻:上顎の歯根周囲の細菌感染で骨が溶けて鼻腔に達し、くしゃみ、鼻汁、鼻血が生じます。

- 下顎骨骨折:下顎の歯根周囲の細菌感染で、下顎の骨が溶けて病的骨折を起こします。

- 重要臓器への影響:慢性的な細菌感染と炎症が、心臓・腎臓などに悪影響を及ぼします。

▋ 歯周病治療の手順

全身麻酔の制限となる要因がないかを判断するため、麻酔前検査を行います。

全身麻酔の制限となる要因が検出されなければ、口腔内処置の実施日を決定します。

処置当日は、全身麻酔を安全に行うため、朝ごはんを抜いて来院してもらいます。

速やかな薬剤投与と安全確保のため、血管チューブを静脈内に留置します。

処置前の準備治療として、鎮痛剤、消炎剤、抗菌剤の投与、点滴などを開始します。

鎮痛剤は状況に応じて選択します、手厚い鎮痛が必要な場合は麻薬系鎮痛剤を選択します。

麻酔前投薬と注射麻酔薬で導入後、気管チューブの挿管し、吸入麻酔薬で維持します。

麻酔中は各種モニターを装着して、安全管理をしながら口腔内処置を実施します。

超音波スケーラーで歯垢と歯石を除去します(スケーリング)

歯肉退縮・歯根露出・歯槽骨への感染、歯周ポケットの深さなどを調べます(重症度評価)。

歯周病の進行が重度で回復の見込みがない歯に関しては抜歯処置を実施します。

抜歯部位によっては、歯根の分割、フラップ形成による抜歯跡閉鎖などの外科処置を実施します。

超音波スケーラーで再度細かい部分まで歯垢と歯石を除去します(スケーリング)。

歯周ポケット内の歯垢と歯石を除去します(ルートプレーニング)。

歯周ポケット内の炎症性肉芽組織の掻爬など歯周外科を行います(キュレタージ)。

歯面を滑らかにするため、専用機器と研磨剤を使用して研磨します(ポリッシング)。

歯周病の程度と持病の有無により処置後のケアが異なります。

日帰り可能な場合と、入院を要する場合があります。

退院後は内服薬(抗菌剤、消炎剤)を一定期間処方します。

マウスウォッシュは処置後すぐに開始します。

歯磨きなどの本格的なケアは、炎症が治まってから開始します。

有効なホームケアを行っていただくため、指導いたします。

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|||

|

※無麻酔での歯石除去は危険です

近年、無麻酔で歯石除去を行うサロンが増えてきているようですが、「無麻酔での歯石除去の危険性」については、日本小動物歯科研究会および米国獣医歯科学会から公式表明がなされています、ご参照ください。

http://sa-dentalsociety.com/news/dental scaling.pdf

無麻酔で行う歯石除去では、付着した歯石が一時的に少なくなるという外観上の変化はあるものの、歯周病の原因である歯周ポケット内の処置(ルートプレーニング、キュレタージなど)は不可能であるため、そもそも医学的効果は全くありません。加えて処置に伴う疼痛と恐怖によるストレスも無視できません。また無麻酔では歯面の研磨(ポリッシング)も不可能であるため、処置後の歯面が粗くなり歯垢歯石の再付着が早まります。以上のような理由から、当院では無麻酔での歯科処置は行っておりません。